前段时间,我爸爸告诉我,家里还有不少我的东西,找时间过来搬走,不然放在家里碍事。

在我印象中,属于我的东西除了有一箱子打口磁带,其余的早就从父母家搬走了,回家后一看,大箱子小箱子还有八个。

东西搬回家,重新整理一遍,看着这堆熟悉又陌生的物件,就像他乡遇故知,往事不禁涌上心头,必须说点什么。

我是个喜欢扔东西的人,没用的东西从来不留着,随手会扔掉,有些东西,我记得早就扔掉了,没想到它仍坚强地留下来。有些事情,现在看着觉得特可笑,但它就是发生在我身上。

我扔掉的磁带可能是我现在保留的磁带的五六倍之多。我也不喜欢收集剪报,开始,在报刊上发表一篇文章,觉得特新鲜,都剪下来或保留一份样报(刊),后来发表的多了,就懒得再收集整理了,现在这些媒体差不多都不存在了。倒没啥可后悔的,过去写出的文字都不堪卒读,留它何用。

这些东西摆在面前,能勾起不少回忆。您要闲着没事,可以继续看这些陈芝麻烂谷子的事儿,没兴趣赶紧翻篇。

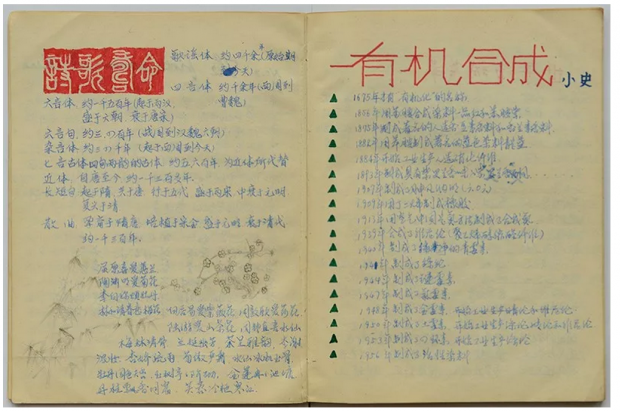

1,笔记本

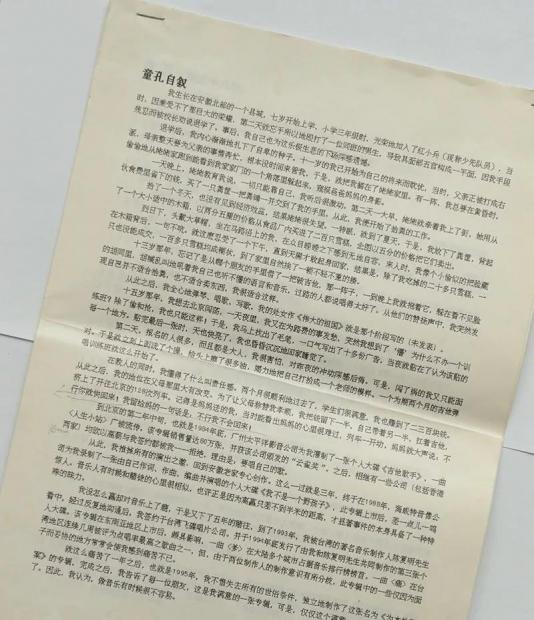

我工作之前用过的笔记本不多,小学有过一个,粉红色塑料皮,还有一个塑料扣可以扣上,里面都是我每天描写周围景色的句子,百十来个字一段,或者抄一些我见过但不熟悉的词汇——直到后来我发现世界上还有一本叫《现代汉语词典》的书,里面都把词汇收全了,才停止抄写。遗憾的是,这本写满童年经历的笔记本不知道丢落到哪里去了。

初中的时候,学校搞了一个作文比赛,我拿到了一等奖(但我一直记得是三等奖),奖品就是一个笔记本,于是用这个笔记本抄抄写写。现在翻看,竟然不敢相信那时候抄写了这么多东西,当年我是个多么热爱知识的好学生啊。

高中的时候又买了一个笔记本,主要用来写作文,自己给自己命题,然后写一篇,因为老师命题的作文我从来都不知道怎么写。

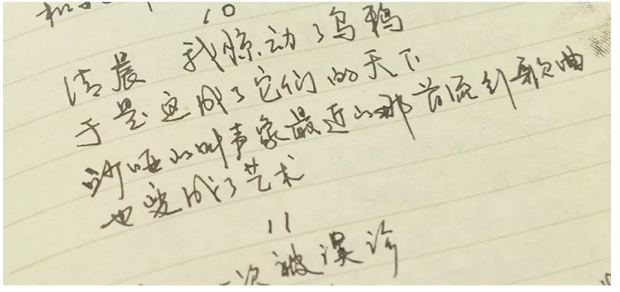

上大学时,邻班的两个女生在我过生日的时候送了我一个笔记本,大学四年,我一直用这个笔记本写东西,但写的不多,现在翻开,发现里面大都是诗。我只记得写过五六首诗,没想到写了半本。有一次我把写的诗给一个在学校里有点名气的校园诗人看,他说我写的根本不叫诗,那一刻起我就放弃写诗了。现在再看这些“诗”,基本上是无病呻吟、矫揉造作、狗屁不通。没有在这条路上走下去真是幸运。

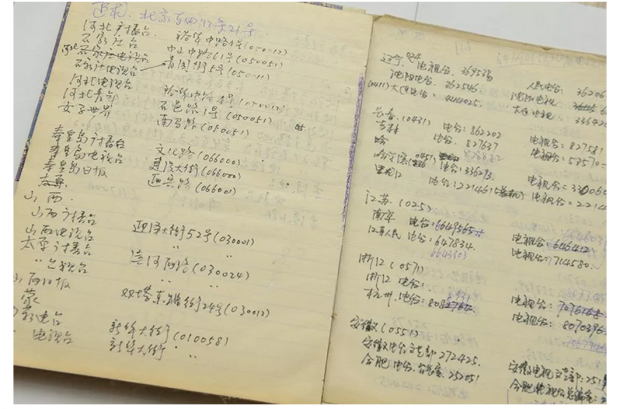

工作之后,因为要记录、采访,所以用过的笔记本(以写满为准),大概有六七个。在唱片公司做企宣的时候,我能记住全国各地的长途电话区号,看,有些城市的电话号码还是六位数呢。

2,签名

有一年我去采访春晚,在演播厅外面认识一个人,这人手里拿着几个大本,打开让我看,都是历年参加过春晚的演员的签名,冯巩看到他,立马过来跟他寒暄半天,感觉这个人特有来头。他跟我说,从80年代开始,他就养成一个习惯,找参加过春晚的人签名,家里已经有好几十本签名了。我想将来他可以拿到苏富比,能卖出一个好价钱。毕竟有些人的“艺术人生”发生了各种反转,这些签名多有价值啊。

这事儿让我反思了半天,我平时接触到的名人也挺多的,如果让他们签名,也能积攒好几十本,然后也拿出来拍卖掉,说不定能赚点零花钱。可是这么多年来我就一直没养成这个习惯,主要原因是他们写字都不好看,或者只有他名字这几个字写得好看。

我第一次主动要求别人签名还是在上大学,当时硬笔书法家庞中华来学校讲座,我是第一个冲上去让他签名的。键盘时代的同学都不知道他,他在当时的名气相当于现在的吴亦凡或鹿晗。可惜那个签在牛津英汉词典上的笔迹随着词典被我翻烂扔掉后也消失了。

我现在拥有的签名(不包括作者赠书的签名),只有三个,一个是“性手枪”乐队吉他手史蒂夫·琼斯的签名,这还是我一个哥们儿王江有一次在美国的洛杉矶机场认出了他,王江知道我是“性手枪”的歌迷,便跑上前替我索要了一个签名。另外两个就是这次在用过的笔记本里发现的,一个是何勇的签名,一个是比约克的签名。

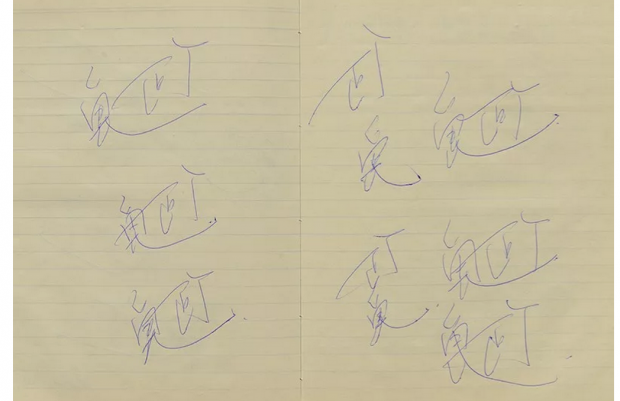

1994年我采访何勇,当时杂志社要求提供一个被采访者的签名,我让何勇在采访本上签一个,他不是寻常不走路的朋克吗,非要反着写,而且又不像那些明星经常给人签名,平时会在家里刻苦练习写自己的名字,完全属于仓促上阵。估计这是何勇有生以来除了在汇款单上写自己的名字之外第一次给人签名,这从一个侧面说明,当时摇滚乐真没啥听众。何勇足足浪费了我四页纸,用来练习他的“反体字”。

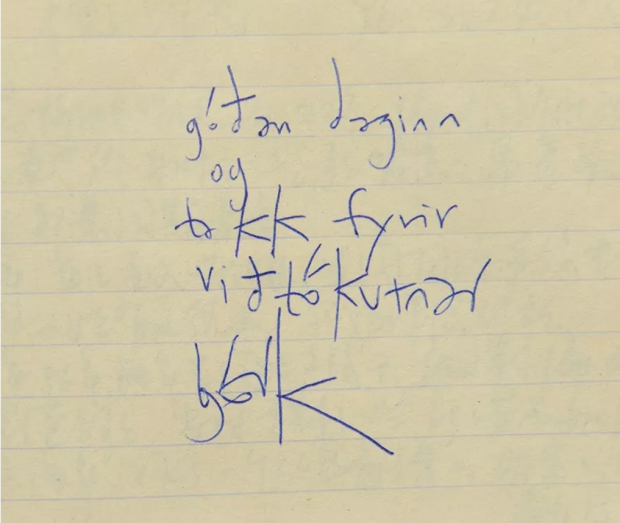

1995年我采访比约克,虽然我很喜欢这个歌手,但也没想过让她签名。采访结束后,她突然把我的笔记本拿过去,签了个名,具体写的啥,我也不知道。我打算把它印在T恤衫上。

3,广播剧

我大学四年一直在学校广播站工作,没事写点校园新闻。有一次,站长说:“王朔写了一个小说叫《顽主》,特好玩,咱们可以改编成广播剧。”站长让我来编剧。就这样,我把他的小说改编成了三集广播剧,我扮演马青(就是电影《顽主》里梁天演的那个角色)。由于广播站人员有限,每个人除了演一个角色之外,还要客串好多角色。

改编剧本的时候,才注意到王朔的语言特色,虽然那只是比较粗浅的了解,但也因此迷上了王朔。

广播剧播出的时候,大家都很兴奋,跑到校园的大喇叭下面听,希望同学们能注意到喇叭里正在放广播剧。结果,第一个注意到的是党委宣传部的领导,她打电话问:“你们现在放什么呢?我刚才听到广播里在骂人……”三集广播剧险些成了三级广播剧。

毕业的时候,我把开盘带上的录音转录到磁带上,一直保存至今,现在可能都放不出来了。

4,空白磁带

就像今天的手机背壳一样,卡带在当年无处不在,如果你喜欢听音乐,会一直跟这东西打交道。我曾经为了买空白磁带,把积攒的七本邮票变卖。在拿回家这堆旧物中,主要是磁带。整理的时候才发现,当时市面上出现的空白磁带,我差不多都买过,当然,质量最好的是日本的SONY、TDK、MAXELL,时长有45分钟、60分钟、90分钟和120分钟。60分钟的SONY磁带,我从它定价5块钱一直买到6块5,直到后来消失。

一般,一张专辑的时长在45分钟左右,用60分钟的空白带转录,第一面录完,还剩下大约七八分钟,为了听着方便,会接着录专辑B面的歌,一般只能录下B面前两首歌,再把剩下的歌录到另一面。这样,最后还会剩下大约15分钟的空白,为了节约,还会把另一张专辑补录到后面。所以,卡纸上写歌名的时候一定要写清楚。用90分钟的空白磁带就会方便很多,但是,有些专辑时长超过45分钟,就会变得特别讨厌,最后一首歌录不完整。

因为要记住每一面的时长、歌名甚至每首歌的时长,所以在那个时代,每张专辑的基本信息必须要记得很清楚才行。于是发生过这样一件事——

我认识一个倒腾打口磁带的哥们儿,有一次他给我打电话,说从新加坡弄进来一批没有被打到的打口磁带,有枪花、平克·弗洛伊德、U2、邦乔维、极端、金属……问我接不接这批货。我一听,都是“尖儿货”啊,当然要接了。

货到北京,我跟他去东郊火车站提货,提完货去广电部西侧的真武庙二条饭馆吃饭,吃饭的时候,他拿出平克·弗洛伊德的《月之暗面》让饭馆老板放。我们边听边吃。

45分钟之后,我跟他说,这批货我不要了,是假的,你给别人吧。他说怎么可能是假的。我说,《月之暗面》A面最后一首歌不是“Money”,它是B面第一首歌,“Money”和第二首“Us And Them”两首歌之间是没有停顿的,不可能把这两首歌分开。如果是原版,不可能犯这种低级错误。肯定是你自己录的,但是空白磁带时长不够,你把A面最后一首歌跟“Money”换了位置,平均了一下两面的时间。

最后,这哥们儿不得不承认,自己在家里花了三个多月的时间,用坏了三台双卡录音机,一盘一盘拷贝了三千盘“新加坡原版磁带”。

我差点成了卖盗版的。

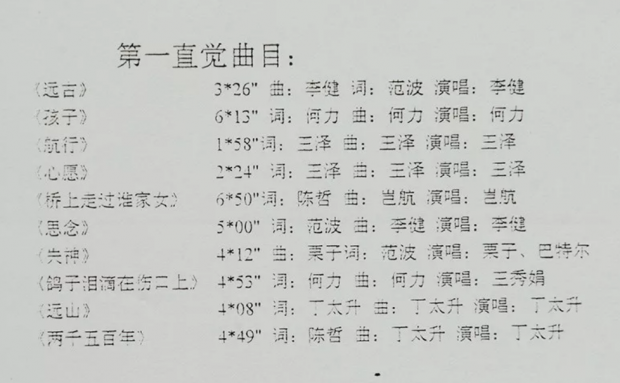

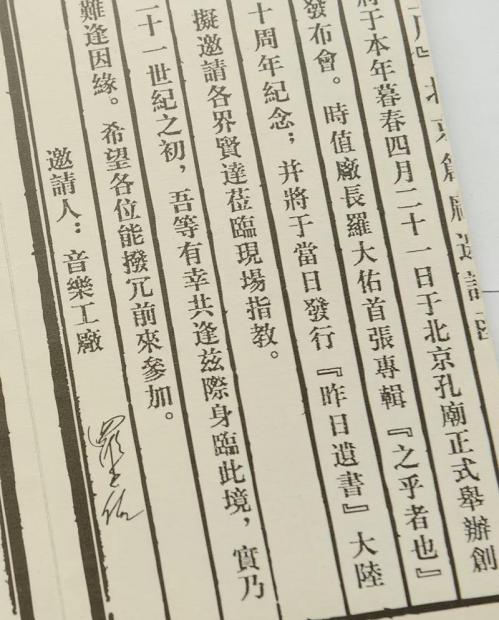

5,文案

杂物当中,还有一批是我做记者时唱片公司寄来的宣传文案,如果我都保留的话,大概能有一百斤重。所以这些文案我基本都随手扔掉了。其实要是留下来,可以当成史料研究用,有些文案还是挺好玩的,那时候人们根本不懂营销推广是怎么回事,很多文案写得笨拙又肤浅,但是特文艺,哪像现在营销文案,字里行间都透着“傻逼你快给我钱”的气息。

我只是把一些我认为有价值的文案留了下来,现在翻看这些,跟古董一样。

6,打口磁带

我相信,一定还有很多人保留着打口磁带,对听摇滚的人来说,那是一段美好的记忆,关于打口磁带(唱片)的前世今生,我曾经给老六的《读库》写过一篇文章《打口》,详细介绍了这东西是咋回事,有兴趣的人可以找来看看,这里就不再赘述了。

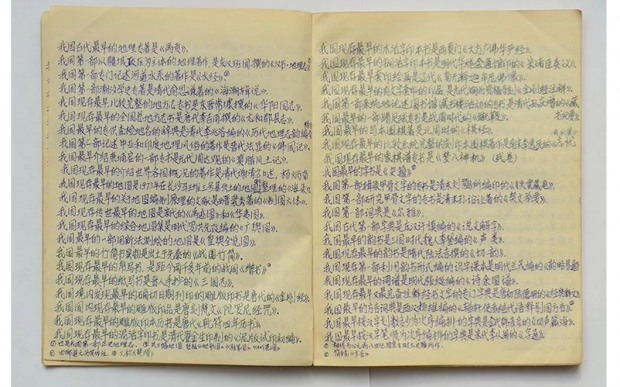

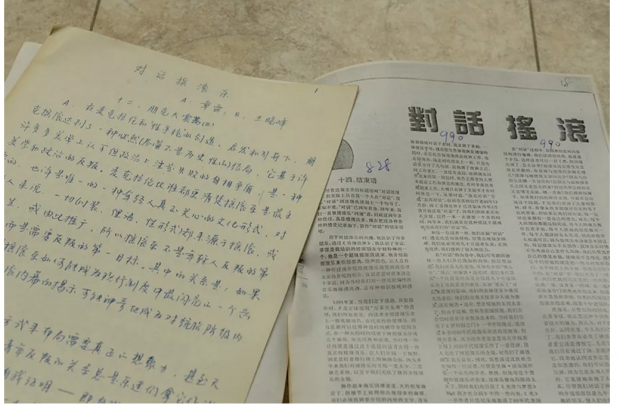

7,对话摇滚乐

1992年,我和朋友章雷开始在《音像世界》杂志上连载《对话摇滚乐》,我俩不在一个城市,后来还不在一个国家,但仍然坚持用通信的方式交流,连载了两年半。那时候有个想法,让更多中国人了解摇滚乐,了解自由是怎么回事。麻痹的,后来发现连个蛋用都没有。

8,篆刻

1984年高二暑假,我主要干了两件事:踢球和篆刻。有一次去王府井工艺美术商店闲逛,发现在处理篆刻石,一块石头从2元到5元不等。我有点好奇,篆刻这门手艺到底是咋回事。于是买了七八块石头,然后去王府井书店买一本篆字词典,打算回家试试。

闲着没事,我就在石头上瞎刻,直到暑假结束,开学后我就放弃了这门手艺。放弃的原因很简单,第一,工艺美术商店不再打折卖石头了,一块石头从几十块钱到上千块钱不等,我消费不起。第二,我看了一篇介绍齐白石先生篆刻艺术的文章才知道,篆刻不是谁都能玩的。第三,我不会书法,也不会画画,刻完了总不能印在脑门上吧,而且刻出来的字完全不是那么回事,也就蒙一下外行人。

我记得都工作好长时间了,有一次在电视上看到一个介绍篆刻的节目,才知道篆刻的手法、过程,这门雕虫小技能成为一门艺术是有原因的。我当年完全是用刀子划树皮的方式瞎刻。如果你觉得下面这些看着很不错,那你一定是个外行。

我从来不勉强自己去做不擅长的事,比如篆刻、写诗,还有摄影。

9,剪报

我在1984年发表了第一篇文章,那时候刚上高二,我很庄重地把这篇文章从报纸上剪下来,贴在小本本上。后来,发表文章我有一搭无一搭地剪下来存档。在仅存的几十份剪报中,我发现了这么一篇,大概是1997年写的。冥冥之中好像决定了我后来要做的事情。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号