关于东欧摇滚乐,我最早的记忆是在上世纪80年代听过两盘磁带,分别来自匈牙利和南斯拉夫,现在回想起来,那并不是我后来理解的英语系国家的摇滚乐,它并不吵闹、沉重,很像英美国家的流行摇滚。

后来编写《欧美流行音乐指南》的时候,我决定收录一个词条:来自斯洛文尼亚的“拉巴克斯”(Laibach),因为他们是东欧最危险的摇滚乐队——无论对当局还是对乐队自身而言。在查阅他们的资料时,我发现,他们经常因为演出而被捕,有时候演出刚刚开始没多久,警察就来把他们抓走。这支在80年代初期组建的乐队,在那样不可思议的环境下竟然一直存活到东欧解体。

后来我们知道的更多的是媒体和书籍里经常提到的捷克摇滚乐队“宇宙塑料人”(The Plastic People Of The Universe),以及他们那首常被提及的著名的《百分之百》:“他们害怕电台,他们害怕技术,害怕信息自由流动。害怕《巴黎竞赛画报》,害怕电传,害怕古登堡,害怕施乐,害怕国际商业机器公司,害怕所有的波长……那么我们究竟为什么要怕他们?”

在过去的几十年间,中国人对那片兄弟加友好的东欧国家的文化非常了解,东欧电影、文学、戏剧、艺术……在冷战年代,他们一直为我们提供和我们那个年代一样荒唐的精神补给。但我们对东欧摇滚乐的了解,直到开放之后,才略知一二。由于过去东欧社会主义国家压制摇滚乐,开放以前我们不可能听到东欧摇滚乐;开放之后,英语或发达国家的文化一直在影响我们,东欧摇滚乐从来没有进入欧美主流音乐市场,不管是在纸媒还是互联网时代,小语种国家文化传播上的劣势导致我们对东欧摇滚乐及其环境依然一无所知,并且也不感兴趣。

就我个人而言,这些年听到的东欧地区的音乐已经算很多了,主要是传统民歌,后来也慢慢听到了一些摇滚乐、电子音乐,从风格上讲,它们与西欧、美国的音乐形式已没什么区别,只是本民族的音乐语言在标准的流行摇滚格式下会时隐时现。这些后东欧时代的摇滚乐,仅仅是地理位置上的不同而已。

我好奇的是,从60年代摇滚乐出现以来,一直到东欧解体这段时间,东欧有摇滚乐吗?如果有,会是什么样子,他们的命运会是如何?进而我会联想和类比到中国——在大跃进、文革时期,如果中国出现一支摇滚乐队,会是什么样子?想想当年文革后期,由于姚文元在审查《新闻简报》时的一次疏漏,让马季的相声随着电影在全国播放,人们的那种欣喜反应就像看到了曙光。想想当年张扬因为写《第二次握手》,一度被判死刑……可想而知,在那个年代,中国胆敢有一支摇滚乐队,会死无葬身之地。

直到最近,我看完两本关于冷战时期西方摇滚与东欧世界的书——埃里克·克舒鲍姆(Erik Kirschbaum)的《撼动柏林围墙:布鲁斯·斯普林斯廷改变世界的演唱会》(Rocking The Wall:Bruce Springsteen: The Untold Story of a Concert in East Berlin That Changedthe World)和莱斯利·伍德海德(Leslie Woodhead)的《回到苏联:披头士震撼克里姆林宫》(How the Beatles Rockedthe Kremlin: The Untold Story of a Noisy Revolution),才得以窥之一斑。书里描述的一切,和我想象的一样,阅读这两本书的时候感觉就像自己亲身经历的一样,那些字里行间传递的信息成了我验证最初想象的过程。

我只赶上了文革的尾声,但是这个尾声让我很好奇地逆行到过往,去了解那个时代的历史,而与此并行的东欧诸国的历史和我们一样,是彻头彻尾老大哥的翻版。而那个文革尾声,余音一直回响,成了我生活中无法回避的背景杂音。

对多数中国人来说,阅读这两本书不仅需要对二战后冷战时期的历史背景有些了解,还需要对摇滚乐有些了解,才能明白,两个作者为什么不约而同地从一个角度——摇滚乐与社会制度——来解读那段共产主义国家的历史。摇滚乐传递的是一种自由精神,这种自由精神在共产主义国家是被禁止的。于是,有了矛盾和冲突,参与其中的人后来成了作者描述这段历史的精彩主角。

这两本书分别讲述了民主德国和前苏联摇滚乐的故事。如果将来有什么人写出那段背景下的南斯拉夫摇滚、匈牙利摇滚、波兰摇滚、捷克摇滚历史,应该都大同小异。

以赛亚·柏林在《民主,共产主义和个人》中这样写道:“共产主义教育工作者的任务……主要是斯大林所谓的(人类灵魂)工程师的任务,亦即,对人进行调试,使得人们只会提出很容易获得答案的问题,让人们在成长过程中因最小的摩擦而顺其自然地适应所处的社会……好奇心本身、个人独立探索精神、创造和思考美好事物的愿望、寻求真理本身的愿望、追求某些目的的愿望(这些目的本身确是人类的目的,能够满足我们天性中某些深层欲望),都是有害的,因为他们会扩大人们之间的差异,而不利于一个整体性社会的和谐发展。”

摇滚乐是穿着罪恶的外衣来到这个世界上的,一些保守的美国人甚至认为它是共产主义麻痹美国青少年的工具。摇滚乐多年来受到争议的主要原因是它作为一种用言行、肢体、思想表达的艺术,始终没有划清楚一条安全的界限——它对自由的表达总是和现有的法律和道德发生冲突。可想而知,它不合时宜地出现在东欧社会主义国家,和共产主义之间摩擦的后果会是什么样子。

但是,摇滚乐对东欧民众而言,无异于一颗禁果,越是禁止,越想尝一尝。

这两本书的作者有类似的职业背景:埃里克·克舒鲍姆是路透社记者,莱斯利·伍德海德是纪录片制片人。所以,他们都通过大量的采访,还原了那个时代。不同的是,克舒鲍姆是以新闻纪实的叙述手法,伍德海德则以第一人称的方式来讲述他所亲历的事件。

《撼动柏林围墙》围绕着1988年7月19日美国歌星布鲁斯·斯普林斯廷在东柏林的一场演唱会,讲述了柏林墙内外两个世界、演唱会举办前后的细节以及演唱会和柏林墙倒塌之间的关系,用摇滚乐来衬托当时东欧世界社会状况和人们对自由的渴望。作者之所以花费心思来还原一场演唱会,绝不是因为他是斯普林斯廷的一个铁杆歌迷。2002年他看完斯普林斯廷柏林演唱会后,坐出租车回家,和司机聊起了当天的演唱会,司机兴奋地告诉他,1988年那场斯普林斯廷东柏林演唱会才值得大书特书。于是作者开始设想:那场演唱会有什么特别不同之处?当作者把这场看似和过去没什么区别的演唱会放在那个铁幕下去观察,才发现,它的意义非同小可。

布鲁斯·斯普林斯廷是第一个站在柏林墙里面发表拆除柏林墙言论的西方人,尽管他在舞台上面对近30万东德观众时比较委婉地把“墙”改成“障碍”,但是人们都知道他说的是什么意思。

1963年,美国总统肯尼迪在西柏林墙下发表过著名演说:“自由有许多困难,民主亦非完美,然而我们从未建造一堵墙把我们的人民关在里面,不准他们离开我们。”1987年,冷战末期,另一位美国总统里根在柏林墙下发表了一次长篇演说,他说:“我们欢迎变化和开放,因为我们相信自由和安全是并肩而行的,人类自由的进步只会强化世界的和平……戈尔巴乔夫总书记,如果你真的在寻求和平,如果你真的在寻求苏联和东欧的繁荣昌盛,如果你真的在寻求自由,那么,就该来到这扇大门前。戈尔巴乔夫先生,打开这扇门!戈尔巴乔夫先生,拆掉这堵墙!”

斯普林斯廷的话更为简洁,他用刚刚学会的德语对着台下的观众说:“我很高兴来到东柏林,我并不反对任何政府,我来这里为你们表演摇滚乐,希望有朝一日,所有的障碍都能被拆除。”

斯普林斯廷并不是第一个到东德开演唱会的西方摇滚歌星,在此之前,鲍勃·迪伦、乔·科克尔、“韵律操”、“赶时髦”、布赖恩·亚当斯都曾在墙里举办过演唱会,为什么斯普林斯廷这场演唱会的影响这么大呢?首先还是因为他在当时的影响力,虽然有一墙之隔,但是敏锐的东德年轻人非常清楚哪一个西方摇滚歌星更有影响力,80年代中后期,正是斯普林斯廷如日中天之时。其次,1985年戈尔巴乔夫上台后,苏联开始进行改革,虽然步伐并没有人们想象得那么快,但这一举动已经向其卫星国发出了一个积极信号。而老眼昏花的昂纳克并没有看清这一趋势,他认为戈尔巴乔夫不会撑太久,对莫斯科方面发出的改革之声采取抗拒、封锁和忽视的态度。东德民众对僵化保守、缺乏自由的氛围日益无法忍受,他们希望那一天赶紧到来。

山雨欲来,重建与开放是大势所趋,东德政府似乎感受到了民众情绪的不稳定。东德有一个类似团中央的机构——自由德国青年团,他们的工作就是防止年轻一代以任何形式进行叛乱。克舒鲍姆写到:“1980年代晚期,自由德国青年团完全了解到,东德人之间的挫折感正日渐加深,这个国家对马克思列宁主义的政策也在减弱。因此,1989年,自由德国青年团的领导人想让年轻人感到些许满足,因此做了一些事情,例如举办东德摇滚乐队的演唱会,或是邀请西方艺人在维森斯区的一个公开场地表演。”

东德政府起初拒绝接受这种开放形式,因为从60年代开始,德国统一社会党就视摇滚为“颓废而负面”的东西,是“一种危险的美国文化武器”。他们尽可能把摇滚乐挡在墙外。但越是这样,东德人越热爱摇滚乐,他们等待了近30年。

事实上从70年代末期开始,东德青年就开始组建摇滚乐队,但是乐队要受到国家严密的管控,歌词必须事先接受审查,方可公开表演。“克劳斯·伦夫特组合”因为歌词里写了一个年轻人想逃往西柏林,成员被捕入狱。

所以,80年代末,自由德国青年团试图以举办摇滚音乐会来向东德民众示好、缓和国内压抑气氛的想法,是积极的,他们想通过这种方式告诉年轻人,形势在慢慢改变,一切都会变得更好。

恰巧,斯普林斯廷正在欧洲作巡回演出,当他们试探性地向这位美国巨星发出邀请时,更巧的是斯普林斯廷的欧洲巡演有一个空档期,一个看似不可思议的事情由于种种巧合便促成了。这是自由德国青年团举办的夏日摇滚演唱会系列的第五场。现场一共来了多少人,至今仍是个谜,可能有20万、30万或者50万。这场演唱会最重要的是,斯普林斯廷在一个恰当的时间、恰当的地点、说出了一句恰当的话。

16个月后,“德意志民主共和国”这个名字从地图上消失了。

作者通过大量采访和史料引用试图证明这场演唱会和柏林墙倒塌之间的因果关系,不管是史学家、政治学家还是音乐家对这个事件的解读都显得非常审慎。斯普林斯廷的经纪人约翰·兰道回忆这场演唱会的影响时说:“斯普林斯廷去东柏林的时候,当然没有改变世界的意图;但在那个夏天的夜晚,看到了那么庞大的人群与他们眼中的饥渴时,他很快就知道这不只是又一场摇滚演唱会而已,那是一场改变东德的演出,同时也改变了斯普林斯廷。”

当年现场翻译葛文斯基说:“他们真的、很真心地被触动了,布鲁斯和每一个团员,眼中都含着泪水。”

柏林洪堡大学历史教授戈尔德·迪特里希认为,自由德国青年团举办摇滚演唱会的初衷“没有照计划发挥效果,反而使人们渴望得到更多,更亟欲改变。主办者想要展示自己的开放,但斯普林斯廷却反而引起人对西方更大的兴趣。这告诉了人们,自己被禁锢的程度有多深。”

斯普林斯廷后来在接受德国电视台采访时说了一段意味深长的话:“你知道我们已经习惯自由了。有时候你会觉得自由是理所当然的,这是再自然不过的,那是拥有自由这件事中最奢侈的一部分。但我不是很清楚,是不是理当如此,我们在东柏林演出时,他们连自由都没有。这从根本上影响了那场演唱会,包括演出的目的,以及演出的相关内容。”

作者在文中提到了那些庞大的人群,“那些面孔上带着‘难以置信,这真的在这儿发生了’的微笑……和16个月后柏林墙倒塌、千百位东德人生平第一次冲进西柏林时脸上所带的笑容,有着惊人的相似性……”

这本书是否在斯普林斯廷演唱会和柏林墙倒塌之间找到因果关系已经变得不重要,它真正的价值在于,通过一次音乐事件,让我们看到一个渴望并获得自由的故事。

另一个关于摇滚与自由的故事发上在上世纪50年代,地点应该离斯普林斯廷演唱会的地点不远,那时候还没有柏林墙,只有障碍物。猫王埃尔维斯·普雷斯利正在美国驻西德的军队服役。驻西柏林英美联军每天都在恐慌苏联坦克突然越过边境。但是他们没有看到坦克,有一天,却看到两个苏联士兵爬过东柏林隔离栅栏,闯进了西柏林兵营。这吓坏了英美联军,在反复追问之下,其中一个士兵支支吾吾地说出了他们投诚的原因:“因为我们长官不让我们听猫王。”

当时截住这两个叛逃苏联士兵的人当中,有一个就是本文提到的另一本书《回到苏联:披头士震撼克里姆林宫》的作者莱斯利·伍德海德,他当时的身份是一名英国间谍。伍德海德早年只是曼彻斯特一家电视台的摄像,一次偶然的机会,让他与后来风靡世界的“披头士”乐队结下了缘分——他拍摄了“披头士”历史上的第一段录像。后来,他因为会一点俄语,去柏林“前线”当了一段间谍。

伍德海德之所以写这本书,很重要的一点是他成长在冷战时代,正如他所说:“当古巴导弹危机正处在风口浪尖的时候,有一天晚上我真的在忧虑第二天早上我能否活着醒来。”他与“披头士”接触、间谍生涯、以纪录片导演的身份去东欧采访等经历让他慢慢了解到,“披头士”与铁幕下的苏联有着千丝万缕的联系,“我追寻着一个个‘披头士’震撼克里姆林宫的故事。我发现‘披头士’和他们的音乐如瘟疫一般在苏联蔓延,令人难以置信但又不可阻挡,横扫整个苏联并最终一起协力击垮了它。一个故事在我游历中逐渐成形,这个故事是关于一个强权如何奋战七十年试图控制音乐,也是关于那个国家无法控制百万少年,让他们逃脱自己的世界,沉迷在四个玩世不恭的英国摇滚乐手的音乐里。”

《回到苏联》的扉页上有一句话:“献给阿密特·陀伊茨基,我不可或缺的向导与难以置信的朋友。”陀伊茨基是苏联的一位乐评人,他对“披头士”在苏联的影响了如指掌,他几乎就是《爱丽丝漫游仙境记》里的小白兔,带着伍德海德一步步去了解那些与“披头士”相关的苏联的歌迷、摇滚乐队……

“披头士热”这个词如今已被正式收录到词典里,作为20世纪一个奇特的文化现象,“披头士”在全球掀起的狂潮令人匪夷所思。我们知道最多的是他们对美国的影响,60年代,美国人专门创造了一个词:“不列颠入侵”,第一个“入侵者”就是“披头士”。“披头士”对美国的影响,更多是体现在歌迷消费层面。但是他们对苏联的影响,完全是精神层面,它甚至成了不少苏联年轻人的信仰。这并不难理解,当你切断人们对美好事物的最基本需求时,反而会让人对它加倍渴望。

《回到苏联》这本书里用不少篇幅介绍了1917年十月革命之后,从列宁开始,历任领导人是如何阻止西方音乐渗透进苏联的“事迹”。在他们看来,那个带给世界的西方文明都是堕落和可怕的。

也是在十月革命那一年,爵士乐走出美国,席卷世界,这其中也包括俄国。20年代,列宁成立了一个中央机构来专门指导和管理音乐,试图将西方音乐拒之门外。最为极端的是,在后来的六十多年里,萨克斯这种乐器在苏联绝迹。1928年,作家高尔基在《真理报》上发表一篇题为《论大众的音乐》的文章,他把爵士乐描述成“就像一头金属猪猡在嘶吼”“一只怪兽般的巨蛙的淫叫”。甚至连爵士乐的切分音都成了它有罪的证据。

1932年,斯大林提出了一个决定性口号:作家——扩展开来说,艺术家,都是“人类灵魂工程师”。1936年大清洗运动中,《真理报》和《消息报》就爵士乐问题展开争论,结果是支持爵士乐的《消息报》编辑部被清洗,很多人被处决。

二战胜利后,苏联人并没有从此走向美好生活。冷战开始,所有现代艺术都被定性为“颓废的资产阶级风格”和“贫乏的精神产物”。最后,连“爵士乐”这个词都被禁止使用。

可想而知,几十年后的摇滚乐在苏联的命运会是什么样子。摇滚乐出现时,当政的是赫鲁晓夫,他直截了当说“电吉他是苏联人民的敌人”,摇滚乐是“猿人的音乐”。之后的历任苏共领导人对摇滚乐乃至西方文化的态度都大同小异,比如契尔年科说“摇滚乐是西方颠覆武器之一,是用来动摇苏联年轻人对共产主义意识形态信念的”。直到戈尔巴乔夫上台,苏联政府对待摇滚乐的态度才有所改变。

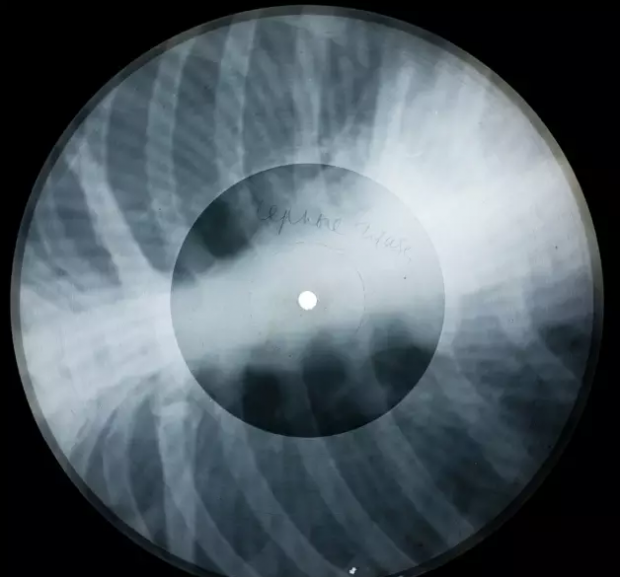

当年苏联都是把摇滚乐刻录在X光胶片上,在地下传播

大约有四分之一世纪的时间,苏联官方是与摇滚乐为敌的。然而,即使铁幕重重,也未能阻挡住“披头士”在这个国家落地生根。《回到苏联》这本书大部分篇章是作者采访苏联时期倔强成长起来的铁杆“披头士”迷,还有在“披头士”的音乐感召下拿起吉他的摇滚乐手。

但是,选择“披头士”,就意味你将与恐惧为伴。住在彼得堡的科尔雅·瓦辛,在1964年第一次听到“披头士”的专辑后,他感觉生活从此不再枯燥,因为他们有一个社团——可能也是苏联第一个“披头士”俱乐部。他说:“当我了解‘披头士’之后,我开始信仰上帝。”当年约翰·列侬因为接受采访时说了一句“我们比耶稣·基督还受欢迎”,在美国引起众怒,他们的唱片甚至被当众销毁,直到列侬不得不出来解释道歉才平息这场风波。但在瓦辛这些人眼里,“披头士”跟上帝没什么区别。毕业后,瓦辛开始组织演出,从此,警察便跟他形影不离,他因“危害社会秩序”被逮捕了很多次。索尔仁尼琴说过:“在俄国,自由意味着逃离。”这成了瓦辛不得不接受的生活方式。

苏联著名摇滚乐队:时间机器

安德烈·马卡列维奇是“时间机器”乐队的创始人之一,通过他的经历,作者发现,苏联摇滚生于特权阶层。换句话讲,在当时,能有条件被允许出国的人,都是苏联的特权阶层。他们出国后会像昆虫或鸟儿将种子带到更远的地方一样把“西方没落文化”带回到国内。特权阶层家庭的孩子会比更多人享受到近水楼台的好处。马卡列维奇的父亲在当时经常出国,给他带回了“披头士”磁带,他在十二三岁时便听到了“披头士”的音乐,他形容听“披头士”的音乐“像是被闪电击中”,这最终促使他组成了一支苏联摇滚乐历史上最有影响的摇滚乐队。苏联买不到电吉他,他们就自己制造,没有拾音器,他们就把公共电话亭里的电话拆下来,用里面零部件做拾音器。

从70年代开始,“时间机器”开始有演出,同时也引起了文化官员的注意,一场旷日持久的猫鼠游戏开始了。“很难抓到我们,因为我们总是被请到不同的地方演出。演出都是绝对保密的,只有收到邀请的人知道地址。所以警察总是来得太晚。”马卡列维奇说。

类似瓦辛和“时间机器”的故事,作者写了将近二十个,从莫斯科到基辅,从圣彼得堡到海参崴,用不同方式和角度来讲述的是一个个苏联人和“披头士”的故事,更是一个个自由与抗争的故事。

关于“披头士”对苏联人的影响,陀伊茨基的看法似乎更为夸张一些,他说:“每一个苏联摇滚乐队,都从‘披头士’那里感染了摇滚病毒……西方大坏蛋们花了数千万美元,建立了各种庞大的组织,想要颠覆苏联体制——中央情报局、联邦调查局、自由电台……而我相信这些愚蠢的冷战机构发挥的作用远远不如‘披头士’的影响力。”当然,他的很多看法还是经过深思熟虑的:“他们让苏联年轻人准备好接受一种不同的生活方式,不同的意识形态,不同的价值观,当然,他们并没有直接说出这些,但是音乐本身是非常重要的。我们接受的信息是我们是自由的,尽管我们生活在铁幕之后。你可以假装成为一个年轻的共产党,但同时你也是一个完全不同的人。你是你自己国家里的异乡人。”

瓦辛说:“我们想要灌溉埋葬他们(指斯大林等想要控制他们生活的那些人)的这片土地,复活那些死去的自由精神,这样俄罗斯才能再次成为一个伟大的国家。”

终于,麦卡特尼可以到莫斯科开演唱会了

当我看完这本书,我忽然想到了歌手许巍在歌曲《蓝莲花》里的一句歌词:“没有什么能够阻挡,我对自由的向往。”类似这样的话,在今天的中国似乎已经变成了毫无内涵的陈词滥调,仅仅是一种没有行动的姿态。即使在文革时期,也鲜有关于那代人追求自由的故事,似乎我们不像东欧国家那些人那样热爱自由。

布鲁斯·斯普林斯廷也好,“披头士”也好,他们被诠释出的价值跟那些千百万听众的需求有关。这也正如基辅“卡文俱乐部”(卡文俱乐部是当年“披头士”在利物浦演出的酒吧)的创办人沃瓦·卡茨曼所言:“如果有什么东西被宣布为非法,人们反而更加渴求它。如果克里姆林宫之前承认了披头士,那么一切可能就都不一样了。”确实如此,只是,有时历史总是被一些倒行逆施的人加塞儿。

本文发表在《上海书评》上,发表时略有修改。《上海书评》链接:

我的微信ID:wearthreewatches

我的博客:

我的微博:@王小峰_带三个表

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号